ただ、無意味に空腹と戦っているわけではない。それなりの理由もある。

19歳当時、世の中バブル絶頂。消費が美徳とされていた。

僕たち、アルバイトウェイターがホテルに着き最初に行うのは、前日のルームサービスの片づけだったが、毎日大量の食べ残しを廃棄していた。

注文をされてもおそらく7割近く残されていたように記憶している。

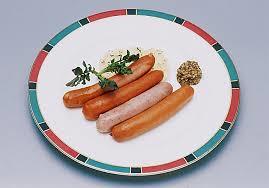

それならば、目の前の山盛りポテトも、ソーセージも翌日7割は捨てられる運命にあるわけで、ならば食した方がよいのでは?

そうに違いない。いや、きっとその方が道徳的にも、地球の環境的にもよいのだと、勝手な言い訳が浮かぶのだ。

エレベータが目的の階に到着し、廊下を通りプライベートと書かれた扉を開けるまでおよそ1分ほど、いよいよ決断を迫られる。ラップをすこーしだけ持ち上げてみた。

めくる。おいしいにおいが一気に広がる。行ったことはないが、ドイツの風景が浮かぶ。

同時にお客様の笑顔も浮かぶ。ラップを戻し、深呼吸。またラップを持ち上げる。意思に反してか、食欲のままかわからないが、右腕が動き始め、指先に神経が集中する。

”1本か2本ならば大丈夫なのでは?”不敵な笑みを浮かべた悪魔がささやく。理性のボルテージが下がり、思考が止まり始めるのも感じてくる。高鳴る鼓動、静寂、空腹。

どうする?どうしたい?答えが出ないが時間はなくなる。

以下、次号。